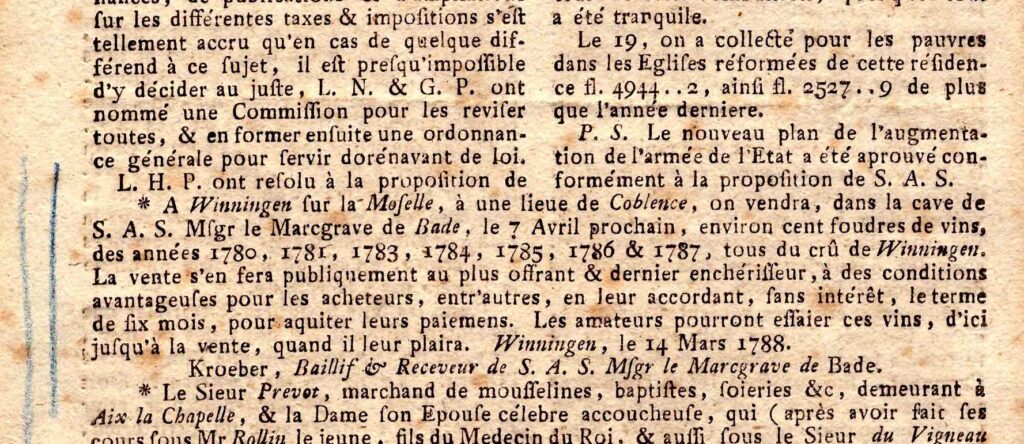

Winningen war dereinst der nördlichste Außenposten der Markgrafen von Baden-Durlach. Der Ort an der Mosel war vor allem wegen seiner wirtschaftlichen Bedeutung von Interesse.

Die Vögte (seit dem 18. Jahrhundert Amtmänner oder Amtsverwalter genannt) wohnten und residierten in eigenen Wohnhäusern, weniger bemittelten blieb nichts anderes übrig, als sich einzumieten. Die älteste bekannte Dienstwohnung der Vögte ist das noch heute in der Fährstraße 7 erhaltene Haus, welches wohl Vogt Ruprecht Boos von Waldeck (1568 bis 1596 Vogt in Winningen) im Jahre 1569 errichten ließ. Neben der Jahreszahl sind im Schlussstein über der Eingangstür der Renaissancewappenschild der Markgrafen von Baden und die Buchstaben M. B. (Markgrafschaft Baden) eingemeißelt. Auch Vogt Johannes Kröber (1601-1611) diente dieses Haus als Amtssitz.

Die badisch-pfälzische Landesherschaft bildete 1557 die rechtliche Grundlage für die Einführung der Reformation in Winningen. Der Augsburger Religionsfrieden des Jahres 1555 hatte das ius reformandi. den Religionsbann der Landesherren nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“ bestätigt. Markgraf Karl II. von Baden war bald nach dem Augsburger Frieden zum lutherischen Bekenntnis übergetreten, und Pfalzgraf Friedrich III. hatte sich 1557 vom Calvinismus ab- und dem Luthertum zugewandt. Dass nun beide Kondominialherren der gleichen Konfession zuge-hörten, bedeutete für ihre Untertanen, darunter auch die sponheimischen Untertanen in Winningen, dass sie den alten Glauben abzulegen und den neuen anzunehmen hatten oder auswandern mussten.

Unter der Herrschaft der Kondominialherren Pfalz-Simmern bzw. Pfalz-Zweibricken und Baden gewann die Gemeinde Winningen weiter an kommunaler Geschlossenheit. Als besonders eindrucksvolle Belege dafür mögen die Errichtung einer Steinmauer im Jahre 1571 und der gemeinschaftliche Freikauf der Winninger Bürger im Jahre 1579 gewertet werden. Da der Gemeindewald ganz offensichtlich nicht genug Holz erbrachte, um die hölzerne Umfriedung des Dorfes dauerhaft in Stand halten zu können, entschlossen die Winninger sich, die Erlaubnis zur Errichtung einer Steinmauer zu erbitten, die ihnen am 21 .August 1571 auch erteilt wurde.

Der Hintergrund dieser kostspieligen Maßnahme dürfte in den zahlreichen größeren und kleineren kriegerischen Auseinandersetzungen im Zeichen der konfessionellen Spaltung zu suchen sein, insbesondere da Winningen seit 1557 eine protestantische Enklave in einem weithin geschlossenen katholischen Gebiet darstellte. Den Schlusspunkt kommunaler Verselbstständigung stellte 1579 die Ablösung der Leibeigenschaft durch Zahlung einer außerordentlichen Steuer dar. Pfalzgraf Johann und Markgraf Philipp von Baden entließen die Winninger Bürger am 29. Sept. 1579 ohne Ausnahme gegen Zahlung einer zwölfjährigen Sondersteuer aus der Leibeigenschaft, verbunden mit der Erlaubnis, sich frei an jedem anderen Ort der Grafschaft Sponheim niederlassen zu können. Der Wegzug in das Territorium eines anderen Landesherrn sollte jedoch mit der Zahlung des „zehenden Pfennig“ verbunden sein, d.h. ein Auswanderer hatte vor seinem Wegzug eine 10-prozentige Steuer auf seinen gesamten Besitz zu entrichten.

Im Gegenzug war es den Winningern nicht erlaubt, den Zuzug von Neubürgern zu akzeptieren, wenn diese sich nicht zuvor ihrerseits von allen leibherrlichen Bindungen befreit haben würden. Sicherlich stellte die Leibeigenschaft im 16. Jahrhundert keine so drückende persönliche Beschränkung mehr dar wie in den früheren Jahrhunderten, und der Freibrief von 1579 bedeutete nicht den Wegfall aller Rechte der Landesherren an ihren Winninger Untertanen. Dennoch offenbart der Vorgang das besondere, auf der Wirtschaftskraft der Gemeinde beruhende Selbstbewusstsein der Winninger, das durch den Mauerbau, vor allem aber durch die konfessionelle Sonderstellung an der Untermosel nochmals erheblich bestärkt worden sein mag.

Quelle/Auszug: Michael Hoffman – Winningen im Mittelalter – Beiträge zur Ortsgeschichte – Krumme-Verlag

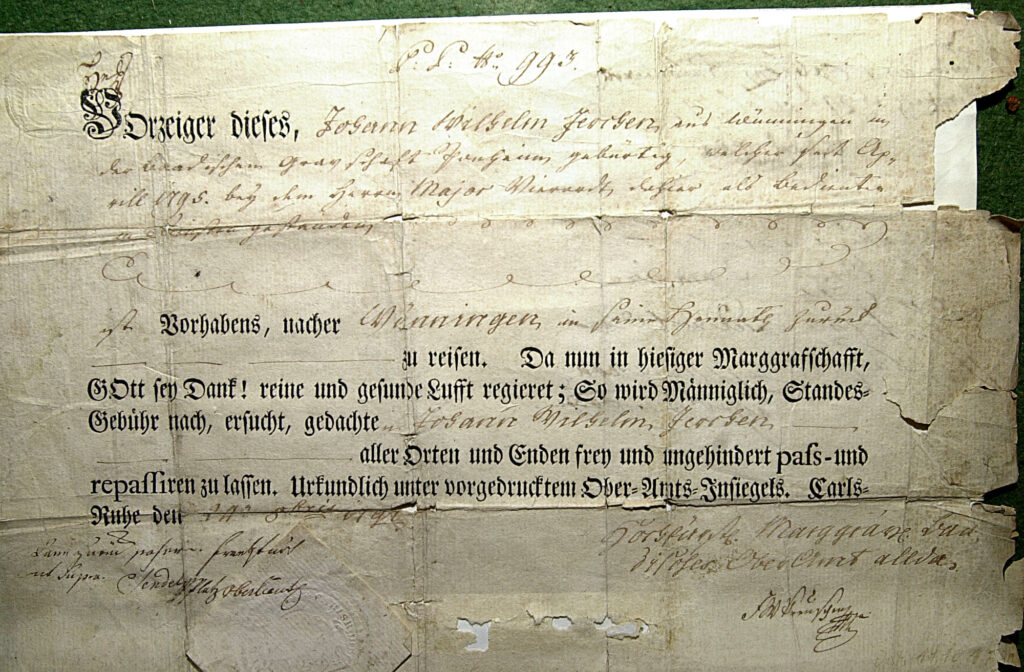

Durch die freiwillige Verpflichtung zur Zahlung einer zwölfjährigen außerordentlichen Steuer von dem Zwange der Leibeigenschaft befreiten, so verschaffte ihnen dies zwar mancherlei Erleichterungen, doch wurde in der Praxis das alte Untertanenverhältnis nicht allzusehr davon berührt. So mußten z. B. jedesmal, wenn in einem der beiden Herrschaftshäuser ein neuer Landesherr zur Regierung gelangte, die Einwohner sämtlicher Ortschaften des Landes an einem bestimmten Tag und an einem bestimmten Ort zur öffentlichen Huldigung vor dem Landesherrn zusammenkommen. Für Winningen, das abseits des Sponheimer Kernlandes gelegen und ringsum von kurtrierischem Gebiet umschlossen war, war dies die Hunsrückstadt Kastellaun, der Hauptort des gleichnamigen sponheimischen Amtes.

Hier mußte jedes Mitglied der Bürgerschaft, wofern es nicht durch Krankheit oder hohes Alter als entschuldigt galt, vor dem Landesherrn oder seinem Stellvertreter persönlich erscheinen, um den Eid der Huldigung abzulegen. So begab sich z. B. am 25. April 1670 die gesamte Bürgerschaft Winningens nach Kastellaun, um dem damals zur Regierung gekommenen Pfalzgrafen Carl Otto zu huldigen.

250 Jahre nach der letzten „Huldigung“ ließen einige Winninger diese „Verpflichtung“ noch einmal aufleben und reisten nach Salem am Bodensee, um dem heutigen Markgrafen von Baden, Bernhard Prinz von Baden, ihre Aufwartung zu machen. Eine Einladung nach Winningen hat „Seine königliche Hoheit Bernhard Prinz von Baden“ angenommen und die Verbindung des Hauses Baden mit Winningen bestärkt. Im Museum besichtigte er die Original Huldigungsfahne und in der evangelischen Kirche jene Urkunde, die den Winningen die Befreiung von der Leibeigenschaft bestätigte.