Die seit 1042 im Besitz der Bamberger Dompröpste befindlichen Weinberge und Güter zu Winningen haben ihren Ursprung in einer 888 ausgestellten Urkunde, mit welcher König Arnulf auf Bitten des Grafen Megingoz das Dorf Rübenach im Gau Maifeld („Meinifeld“) in dessen Grafschaft namentlich mit der Fischerei („venna*) in Winninger („Windiga“) Gemarkung und dem Wald am Kondbach an die Abtei Sankt Maximin bei Trier verschenkt 18 1035 vertauscht Abt Johann von Sankt Maximin bei Trier Besitzungen an den Abt Poppo von Malmedy-Stablo, u.a. auch Besitz, zu „Wendenges und Rinmago“ (Winningen und Remagen), bis diese um 1042 an den Bamberger Domprobst fallen. Dessen Nachfolger belehnen damit ab 1425 die Burggrafen von Rheineck. So heißt es 1428, dass Heinrich von Rheineck den Hof zu Winningen behalten soll. 1538 kam das Lehen durch Kauf an Graf Johann von Sayn. Diese belehnen im Jahre 1554 ihren Schultheißen zu Hachenburg Jakob Brender mit dem Hof zu Winningen samt den dazugehörenden Gütern und Hofgerechtigkeiten, welchen sie selbst vom Dompropst zu Bamberg zu Lehen empfangen haben (Hofgut zu Winningen, welches er .in Grund und Boden gangen“ vorgefunden und mit vielen Unkosten wieder hochgebracht hat).

1598 und 1606 werden die Kinder Heinrich Brenders (Jakob und Johann Brender sowie die „Tochtermänner“ Valentin Diltri und Nikolaus Imich von Mayen) mit dem Hof zu Winningen belehnt. Zu Streitigkeiten zwischen den Familien Brender und Kratz von Scharfenstein kam es in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Während 1604 Wolfgang Albrecht von Würzburg, Dompropst zu Bamberg, Anton Kratz von Scharfenstein, Kurfürstlich-Trierischen Rat und Amtmann zu Koblenz, mit dem Bamberger Hof zu Winningen belehnt, erhält 1611 Johann Brender, Bürger zu Koblenz, Sohn des Heinrich Brender, wiederum das Winninger Hofgut.

Dies gipfelte im Jahre 1627 damit, dass Johann Philipp Kratz von Scharfenstein mit Hilfe seines Hauptmanns Hans Georg von Breitbach sowie etlicher Soldaten den Winninger Hof mit Gewalt einnahm“. 1629 berichtet der Winninger Vogt, dass Johann Brender von Koblenz in den Bambergischen Hof eingedrungen sei, den „unlängst“ der Obrist Kratz in Besitz habe nehmen lassen. Der Hofmann hatte dem Vogt berichtet, dass Brender zunächst sein Wappen an die Haustür schlagen wollte, es dann aber bleiben ließ. Der Hofmann solle aber alles für den Herbst herrichten. Nach dem Tod des Johann Brender (1636) zog der Probst das Lehen ein und belehnte die Grafen Melchior und Hermann von Hatzfeld. Um 1660 erhob auch die Witwe Anna Maria von der Leyen-Saffig Ansprüche auf den Hof, doch behaupteten sich die Grafen von Hatzfeld in ihrem Besitz.

Das Hofgut und die dazugehörigen Weingärten bebauten die Lehnsträger auch hier nicht selbst, sondern vergaben sie an Hofschultheiße und „Bauleute“, auch „Höfer“ genannt. 1627 ist Peter Pfeiffer Hofmann (in einem Notariats-instrument einmal „Vopf“ genannt), in den folgenden Jahrzehnten Veit Gail (1638-1646), Hans Jakob Bormer (1646-1657),20 Andreas Mor (Oktober 1657-1667) und Wilhelm Hill (18. Juni 1667-1693). Seit 1693 ist Anton Wilhelm Mölich Hofschultheiß. Dessen Nachkommen bekleiden auch im 18. Jahrhundert das Amt des Hofschultheißen.

Neben dem Hofschultheißen gab es auch hier sieben Hofschöffen, die sich um die Verwaltung des Hofes kümmerten und an Johannis Abend das Hofgeding abhielten. Wer von den Höfern nicht erschien, hatte fünf Heller, ein Hofschöffe gar zehn Heller Strafe zu zahlen. Die Hofgüter selbst waren überwiegend in Erbpacht vergebene „Drittelweingüter“, also Weinberge, die gegen die Abgabe des dritten Teils der Trauben verpachtet waren. Um 1740 sind hier 40 Höfer genannt, die eine Gesamtfläche von über 6 Morgen zu bewirtschaften hatten. Die Erbpächter waren berechtigt, von ihnen gepachtete Weingärten frei zu verkaufen, falls der Hofschultheiß und nach ihm die Hofschöffen das Gut nicht übernehmen wollten.

Vor der Weinlese mussten die Höfer dem Hofschultheißen anzeigen, welchen Weinberg sie lesen wollten, damit dieser den dritten Teil der Trauben selbst einsammelte oder diesen Anteil von den Höfern in den Hof auf die Kelter oder in die büdt* tragen ließ.

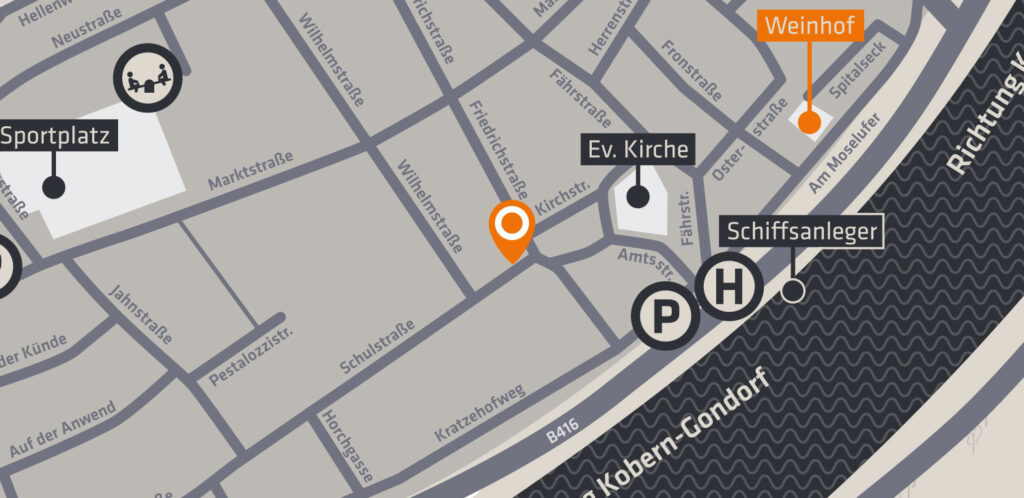

Von dem an „Greinges Pforten“ (1612 „Kreynisches Tor“, die spätere Neupforte) gelegenen Hof ist 1659 ist nur noch der Bauplatz und der „,gewölbte* Keller vorhanden. 1695 erlaubt Graf Bastian zu Gleichen und Hatzfeld seinem Hofschultheißen Anton Mölich auf dem Bauplatz im Kriege „verwüsteten“ Bamberger Hofs ein Kelter- und Wohnhaus zu errichten. Dies wird 1696 fertiggestellt. Nach der „Baubeschreibung* aus dem Jahre 1779 handelte es sich um „ein 2-stöckiges Wohnhaus nebst Kelter, Scheuer und Stallung, alles zusammenhängend.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verkauften die Grafen von Hatzfeld das Hofgut an den bisherigen Pächter Mölich, während die sogenannten „,Drittelweingärten“ erst 1833 an verschiedene Winninger Bürger für die Summe von 1.300 Taler Preußisch Courant verkauft wurden. Der 1695 erbaute Hof brannte neben anderen Nachbargebäuden im Jahre 1894 ab. Später wurde von Winzermeister Ludwig Traus, der auch weiterhin dort Weinbau und Landwirtschaft betrieb, ein Neubau errichtet.

(Auszüge aus: Rainer Garbe, Klöster und Adel als Grundbesitzer – Historische Weinhöfe und ihre Pächter – Beiträge zur Ortsgeschichte)