Die Winninger Ortsbefestigung

– Versuch einer Rekonstruktion – Auszüge „Ortsbild und Infrastruktur“ – Beiträge zur Ortsgeschichte

von Rainer Garbe

Wie die Stadt mit einer Mauer, so war das Dorf in früheren Zeiten sehr oft mit einem Zaun umgeben und dadurch als Friedens- und Rechtsbereich abgegrenzt. Hauptzweck der Umzäunung waren jedoch das Bedürfnis und die Notwendigkeit, sich gegen äußere Feinde – Menschen oder wilde Tiere – zu schützen, diesen den Zugang in den Ort zu versperren und zugleich das Auslaufen des eigenen Viehes in die Flur zu verhindern, es „im Zaun zu halten“.1

Aus einem alten Weinregister des Winninger Fronhofes ist uns bekannt, dass der Ort bereits im Jahre 1384 durch einen (Palisaden-) Zaun umgeben war. Im Jahre 1402 waren wohl aufwendige Reparaturarbeiten notwendig, als die Einwohner damit begannen „blancken zu machen umb ihr dorff, datz sie menten, datz inen zu der zyt not wer“.

Diese Umzäunung war 1433 durch einen „gemeinen grave“ 3 verstärkt. Ein „Valdor“ gewährte den Bewohnern einen Ausgang in Richtung „Arstorp“ (Oberdort), wo der Aachener Zehnthof lag. Unter einem Falltor ist ein Zauntor über Fahrwege oder ein Grenztor zwischen Dorfbezirk und Feldgemarkung zu verstehen, das so aufgehängt war, daß es von selbst zufiel, und das nur vom Innenraum her aufgedrückt werden konnte. Nachts wurde es mit Querbalken verriegelt,. 1433 wird auch die“wolverportz“ (Wolferpforte) erstmals erwähnt, aus dem Jahre 1570 ist uns noch die „Greinges Pfortten“ – das frühere Falltor – als Tor des Palisadenzauns bekannt.

Der Mangel an Holz veranlaßte die Winninger 1568 zu einer Eingabe an die Landesherrschaft. Da zur „Befriedung des Fleckens zu viel Holz verbraucht würde und die Gemeinde nur über wenig Wald verfüge, baten sie darum, „daß Ihnen eine Ringmauer um den Flecken zu fahren gestattet werden möge“.

Dieses Gesuch wurde im Jahre 1570 nochmals wiederholt, da Herzog Wolfgang, dieser Bitte 1568 nicht entsprochen hatte. Am 21. August 1571 erklärten sich dann beide Landesherren einverstanden und „sollen sie solche (Ring-)Mauer dermaßen uffuhren, daß sie bestendig sei, wie ihnen dann darüber wie dick, breid und hoch sie sein soll, wann sie zum bawen gefast sonderlich Anweisung geschehen soll‘,-. Bis 1513 hatte man wegen der jetzt … teuere(n) Jare“ mit dem Bau noch nicht begonnen, doch sollte man die Mauer „zu ehesten Gelegenheit ins werckh ziehen““.

Das Geld war auch in den nächsten Jahren knapp, denn 1575 wurde verordnet, dass der Bürgermeister in Zukunft die Einnahmen „aus Ungeld und Acceis… zu keiner anderen Ausgabe, denn zum Pforten und anderes des Fleckens nothwendig bawen“- verwenden soll. Nach einem Befehl von 1577 sollte die Mauer 13 Schuh hoch und 3 Schuh breit sein (entspricht einer Höhe von 3,78m und einer Breite von 87cm). Der Vogt sollte darauf achten, daß es „ohne Zögern ins werck gesetzt werde“-. 1579 war ein Teil hergestellt, doch ungleichmäßig, was gerügt wurde. 1581 wurde auf den Abschluß der Arbeiten gedrängt, es fehlte noch die Mauer an der Moselseite, die“gleich wie sonst durch die erben, denen es zu thun gepurtt aufgefuiret werden“ sollte. 1583 wird noch angeordnet, daß die nunmehr bestehende Mauer überall gleich hoch gemacht und „mit Kalck fleißig beworffen werde“ . Auch die Pforte beim Haus des Schiffer Jakob war noch zu errichten und die „Ruhel“ (schmaler Gang) „an der bach underm Fronhoff“ zuzumauem. 1585 wurde dieser Befehl unter Androhung von Strafe wiederholt“.

Da dies die letzte Nachricht über den Mauerbau ist, kann man mit Recht annehmen, daß die Ringmauer im Jahre 1585 fertiggestellt war. Allerdings ist zu bezweifeln, daß die „ruhel am Fronhof’ jemals zugemauert wurde, da sich an dieser Stelle die 1634 und 1646 erwähnte Bachpforte, befand, eine schmale Pforte, die zumindest Fußgängern einen Zugang zur Mosel ermöglichte.

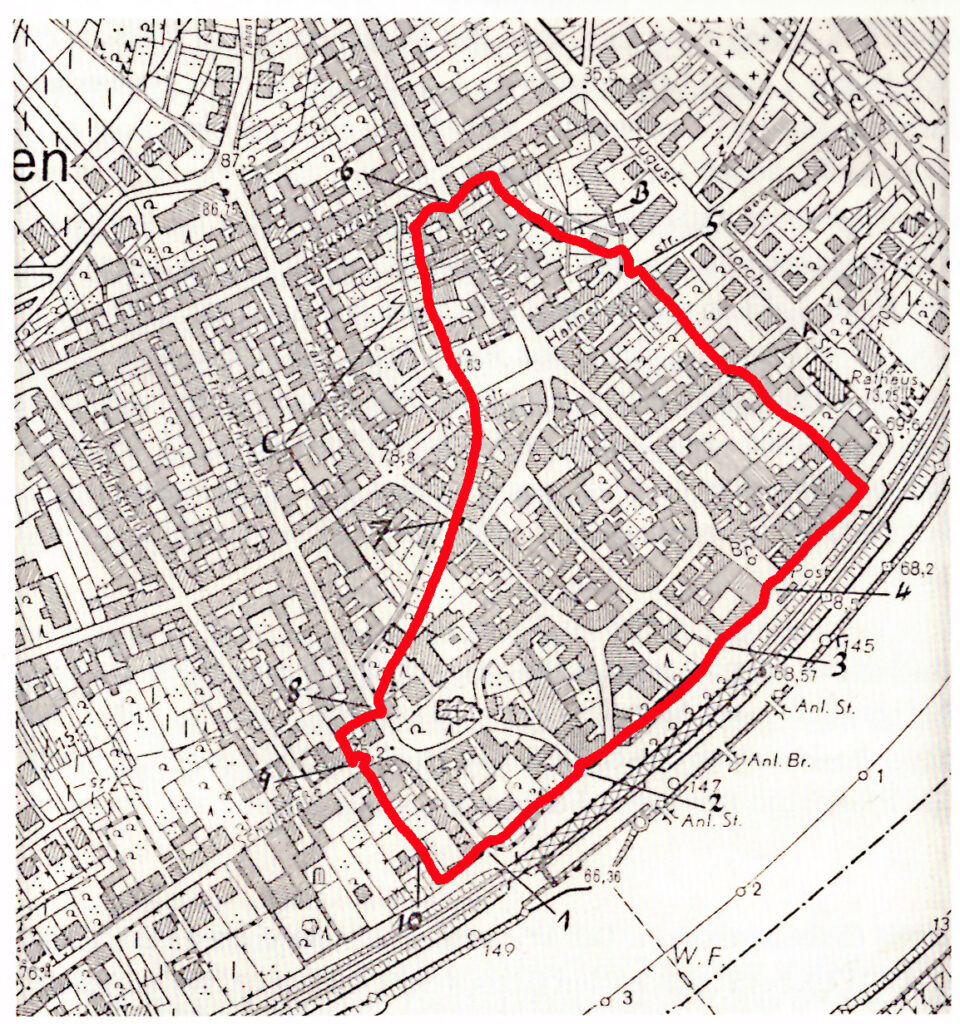

Auch die Ringmauer war durch einen Graben verstärkt. Der Winninger Heimatforscher Dr. Richard Arnoldi hat festgestellt, daß der Weilsbom „den nassen Graben der Ostfront der Ringmauer“ , gebildet hat. Ein weiterer Beweis ist das heute noch auf der Westseite des alten Fleckens verlaufende Grabenpfädchen. Neben der bereits erwähnten Bachpforte gab es noch weitere neun größere oder kleinere Tore: die Oberwasserpforte (1634), später Hompforte (1779) genannt; die 1634 erwähnte sogenannte“andere Pforte“, 1732 Mauspforte genannt; das Kreynische Tor (1612),1634 Neupforte, Mitte des 19. Jahrhunderts irrtümlich auch Mauspforte genannt; die Flurpforte (1626); die Wolferpforte (1587); Schnütts Pforten“ (1634) später Hahnenpforte (1779) genannt; die Fronpforte (1634); die Lenningspforte (1634) und ein Türchen beim Kratzenhof (vgl. Karte).

Spätestens 1779 war die Wolferpforte mit einem Aufbau, dem Gemeindehirtenhaus, versehen; eine zweistöckige Wohnung „ohne Stall und Kelter“. Dieses Haus brannte am 1. November 1811 mit drei anderen Häusern ab.

Zwischen Wolferpforte und Schtnitts Pforten (Hahnenpforte) befand sich der „Meußthurm“,-, ein weiteres „Thürmgen“, zwischen Hahnenpforte und Bachpforte. Als man 1925 das sogenannte Eck zur heutigen August-HorchStraße (damals Kaiserstraße) verlängerte, nannte man diese Straße „Türmchenstraße“, da dieser Wachturrn in der Nähe gelegen hatte.

Der sogenannte Kratzenhof in der Nähe des Homtores war kein integrierter Bestandteil der Ortsbefestigung, wie Amoldi angenommen hat-. Der Winninger Vogt Georg Gustav Zeiß berichtet am 3. August 1629, daß der Kratzenhof außerhalb des Fleckens liege. Allerdings sei „in selbigem Hoff ein Loch oder T’hürlein, so durch die Ringmauer in Flecken gehet, welches man in der noth wan die Mussel (Mosel) groß ist, gebraucht wird“.

Das einzig noch erhaltene Tor ist das Homtor mit dem Schlußstein von 1750 (wohl damals renoviert). 1968 wurde dieses Tor wiederum renoviert und mit einem Turmaufsatz versehen.

Neben dem Homtor dürften auch die zur Moselfront gelegenen Mauern Teile der ehemaligen Ringmauer sein. Dies gilt mit Sicherheit für die innere Mauer des 1732 neu angelegten Friedhofs, welcher“entlang der Ringmauer angelegt wurde“. Die obere Hälfte der Mauer hatte man damals abgetragen, um mit diesen Steinen die äußere Mauer des Friedhofs zu errichtend.

Gut erhaltene Teile der Mauer sind in den Höfen der Häuser Ecke Neustraße/ Bachstraße, hier sogar mit Schießscharten, sowie ober- und unterhalb der Hahnenstraße vorhanden. Für Bewachung und Instandhaltung der Mauern und Tore waren die Winninger Bürger verantwortlich. Bestimmte in der Nähe der Tore wohnende Einwohner hatten die Schlüsselgewalt. Sie hatten die Tore morgens aufzuschließen und abends mit einem Klauster (Schloß) zu versehen. In Friedenszeiten gingen zwei Nachtwächter durch den Flecken und wachten über den Schlaf der Winninger.

In Kriegszeiten wurden die Wachen verstärkt. 1634 war die Winninger Bürgerschaft in Rotten eingeteilt worden, welche unter Führung eines“Rottmeisters‘ die Tore und bestimmte Abschnitte der Mauer zu bewachen hatten-. Wachvergehen wurden streng bestraft.

Auch die Instandhaltung und Reparatur der Mauer lag in den Händen der Einwohnerschaft. Auf dem herrschaftlichen Baugeding des Jahres 1655 beklagte sich die Gemeinde über den Junker Boos, der die Ortsringmauer an seinem Garten machen lassen sollte, „wie andere Bürger schuldig seien“.

Heute stehen auf der Ostseite des Ortes von der Ringmauer nur noch spärliche Reste.