Pfarrer Schauss wurde im September 1933 – mitten im beginnenden Kirchenkampf zwischen den Nationalsozialisten und ihren Deutschen Christen einerseits und ihren Gegnern, die sich schon bald in der Bekennenden Kirche organisierten, andererseits.

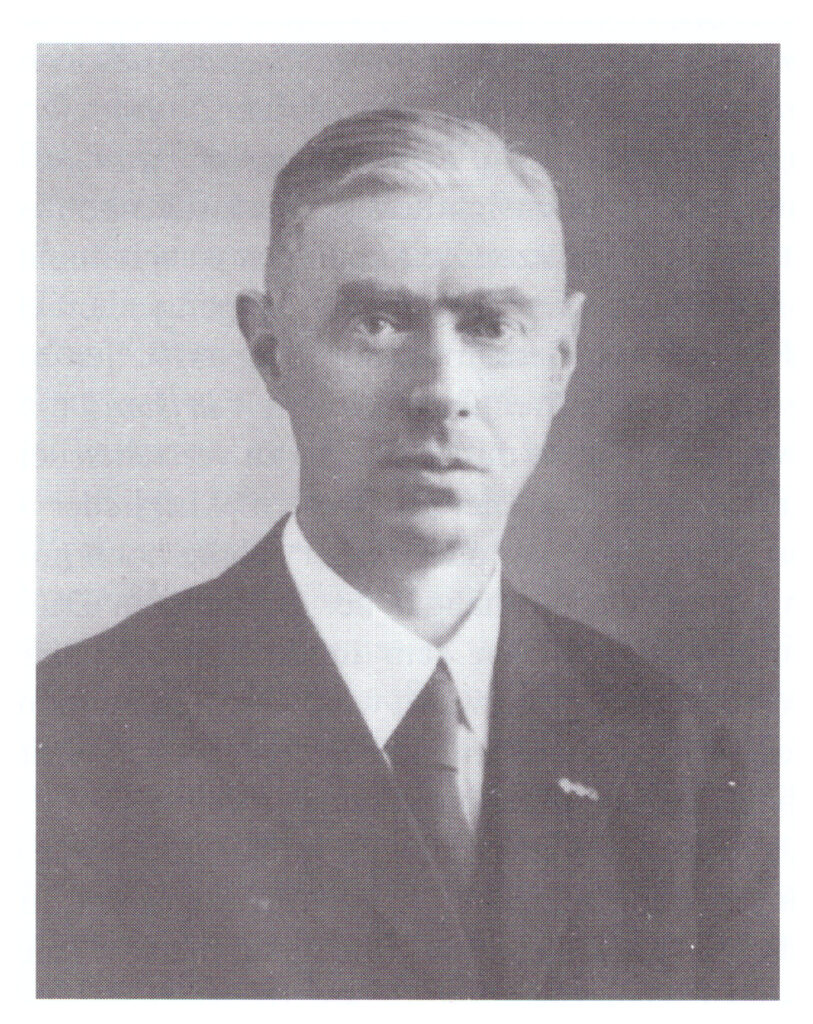

Schauss wurde 1891 in Linkenbach im Kreis Neuwied geboren, hatte in Gießen Abitur gemacht und dort auch studiert. Während des Ersten Weltkriegs war er zeitweise Soldat, legte sein Erstes und auch Zweites Theologisches Examen beim Evangelischen Konsistorium der Rheinprovinz in Koblenz ab. Nach seiner Ordination war er Pfarrer in Duisburg und Düsseldorf.

Mit Pfarrer Schauss entschied sich die Winninger Gemeinde für einen konservativen und national gesinnten Pfarrer, der eine feste religiöse Bindung hatte und sich in dem Kirchenkampf als bekenntnistreu erwies – was zwangsläufig zu einem Konflikt mit dem NS-Regime führen musste.

Das begann mit dem „Kampf um den Sonntag“. Streitpunkt war, dass die Hitler-Jugend (HJ) ihr „Antreten“, ihre Aufmärsche, Schulungen und sonstige Aktivitäten mit Vorliebe auf den Sonntagvormittag terminierte, um so ihre Mitglieder vom Gottesdienstbesuch abzuhalten.

Des Weiteren stritt man über den Religionsunterricht in der Winninger Schule. Immer wieder war Schauss bemüht, für die Kirche Raum zu schaffen und NS-Gedankengut fernzuhalten. Zur ersten größeren Kraftprobe mit den örtlichen Nazis, vor allem dem Ortsgruppenleiter Eduard Kröber, kam es im August 1935. Nachdem Schauss einen Pfarrer jüdischer Herkunft zu seiner Urlaubsvertretung bestellt und dieser auch schon die ersten Amtshandlungen vorgenommen hatte, polterte die NSDAP-Ortsgruppe: „Die SA werde die Kirche stürmen und den Pfarrer von de Kanzel holen.“ Die Situation rettete Pfarrer Wilhelm Krumme, indem er sich bereit erklärte, als Urlaubsvertretung tätig zu werden. Gleichwohl ließ der Ortsgruppenleiter nicht locker und beschwerte sich beim Konservatorium über Pfarrer Schauss und den „unbegreiflichen“ Tatbestand, „dass heute noch nicht-arische Personen eine Kanzel in einer evangelischen Gemeinde betreten dürfen“.

Schon wenige Monate später wurde Schauss vom Ortsgruppenleiter Kröber wegen angeblicher „staatsfeindlicher“ Äußerungen bei der Gestapo in Koblenz mit der Begründung angezeigt, die Erziehung der Jugend durch die Nazis entfremde die Kinder von ihrem Glauben. Das führte sogar zu einem Strafverfahren vor dem Sondergericht in Köln. Es verlief aber im Sand, weil man Pfarrer Schauss konkrete diesbezügliche Äußerungen nicht nachweisen konnte. Fortan stand Schauss unter eingehender Beobachtung mit anschließender Denunziation. So beschlagnahmte man bei ihm im Sommer 1937 eine Kollekte und machte man ihm wegen Verstoßes gegen den Kanzelparagrafen den Prozess vor dem Sondergericht in Köln. Auch dieses wie ein weiteres Verfahren wegen der Verteilung eines Flugblatts der „BekennendenKirche“ wurde nach einigerZ eit eingestellt. Es gab dann noch weitere Verfahren, die zwar vom Sondergericht Köln eingestelltworden waren, aber einen ganz erheblichen Druck ausübten. Bespitzelungen und Denunziationen begleiteten Pfarrer Schauss auch weiterhin. Es wurde immer schwieriger für ihn, einen möglichst geraden Weg zu gehen. Dabei konnte er sich längst nicht auf alle seine Gemeindemitglieder verlassen. Als er in einer Predigt einmal sagte: „Es gibt nur einen Führer, und der heißt Jesus Christus“, wurde er von Gemeindemitgliedern von der Kanzel heruntergeholt.

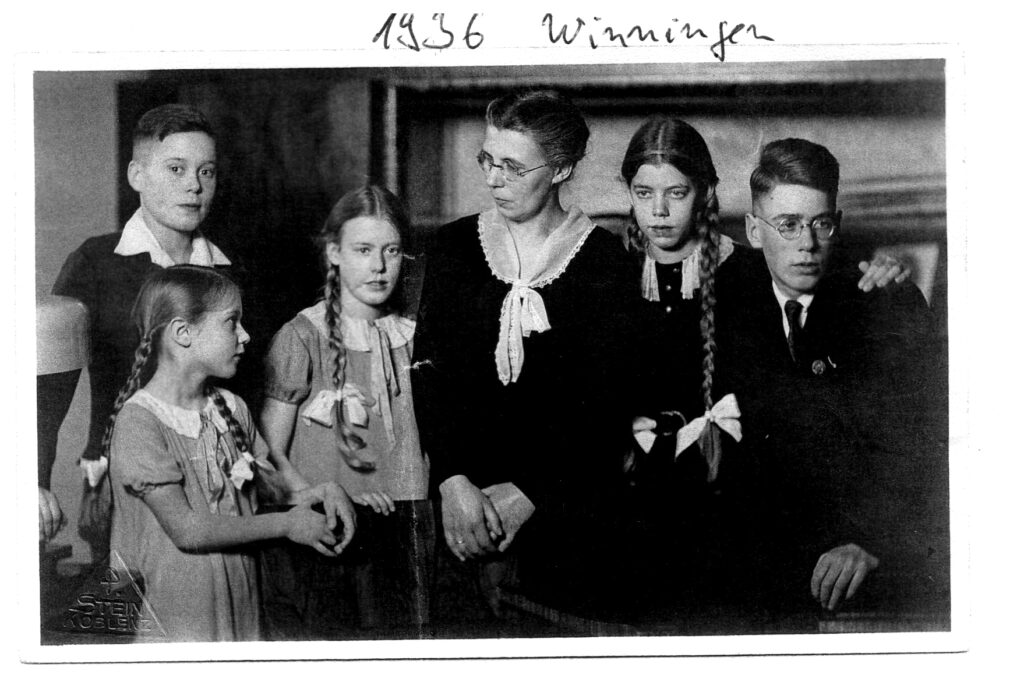

Im Frühjahr 1940 kam dann der Anfang von Pfarrer Schauss‘ Ende in Winningen. Als er die Kirchenglocken als „Metallspende des deutschen Volkes“ für die Rüstung abliefern sollte, veranstaltete er als Kritik an der Wegnahme des Geläuts eine „Glocken-Opfer-Feier“ in der Kirche. Ein Gedächtnisgottesdienst für Gefallene Ende Juni 1940 brachte dann das Ende. Zwei Monate später nahm ihn die Gestapo fest, weil er gesagt haben soll, wenn in Berichten der Kompanieführerüber die letzten Stunden von Gefallenen gesagt werde, sie hätten einen sanften Tod gehabt, so sei das meist gelogen. Schauss kam in „Schutzhaft“ im Koblenzer Gefängnis, auch sperrte man ihm den staatlichen Pfarrbesoldungszuschuss. Nach zweieinhalb Monaten kam erwieder frei. Gegen ihn erging aber ein Aufenthaltsverbot für zahlreiche Provinzen und Gebietesowie ein Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet. Daraufhin verließ Pfarrer Schauss mit seiner Familie umgehend Winningen und zog nach Bad Kissingen. Das Konsistorium der Rheinprovinz sah darin eine „nicht geringe Entgleisung auf seelsorgerischem Gebiet“ und sprach ihm eine Missbilligung aus. Außerdem versetzte es ihn mit Wirkung von 1. Juni 1941 in den Wartestand – eine Art einstweiliger Ruhestand. Bis Kriegsende erhielt er keine Anstellung mehr. Es war eine schwere Zeit für ihn und seine Familie, seine Frau und seine fünf Kinder.

Nach der Befreiung vom Faschismus war Friedrich Schauss Pfarrer in der Nähe von Düsseldorf. 1965 starb Friedrich Schauss in Bad Münster am Stein.

(Quelle: Joachim Hennig)